« PREVIOUS

‹ PLAYBACK

STOP

PLAY ›

NEXT »

1月4日,我院核医学科病房正式投入使用!这是一个集科学、人文为一体的,规范化、现代化核素治疗病房,标志着我院规范化治疗又向前迈进了一大步!

当日,蒋光峰副院长、医务部孔心涓主任等,在科室王振光主任、王叙馥主任的带领下,参观了核医学科新病房。

国内最早创建核医学科的单位之一

我院核医学科始建于1960年,是国内创建核医学科室最早的单位之一。1961年开始临床放射性核素诊断、治疗和研究工作,并自1964年开始承担青岛医学院核医学专业教学工作。1980年,核医学大楼建成并投入使用,核医学科扩大规模,建成了具备功能检查、脏器显像、放射性核素治疗等功能的综合性科室。

一流团队,先进设备

我院核素治疗病房现有医护人员16人,医院终身医学专家坐镇。学科带头人专业水平突出,在核素诊断与治疗方面均有较高造诣。科室引进了多名影像、核医学专业及临床专业博士、硕士研究生,为学科发展储备了有生力量。

病房设有隔离床位22张,配备完善的健康宣教、辐射防护监测与管理系统,包括多媒体患者宣教系统、钛米核医学科病房服务机器人、辐射剂量实时监测系统、放射性药物全程给药系统、视频监控系统、放射性废物智能处理系统、统一低碘配餐服务等。

在科学规范诊治的同时,科室加强对患者及医护人员的辐射防护管理以及放射性废物处理和辐射监测,做到对放射性污染早预防、早发现、早处理,将辐射危害降到最低,以确保患者、医务人员及周围环境的辐射安全。

重点特色治疗项目131I治疗

目前,核医学科病房主要开展分化型甲状腺癌和甲状腺功能亢进症(简称“甲亢”)的131I治疗,恶性肿瘤骨转移瘤的89Sr治疗,恶性肿瘤的125I粒子治疗,骨质疏松治疗等项目。

分化型甲状腺癌(DTC)的131I治疗是科室重点特色治疗项目。131I作为碘的同位素,与食物中的有机碘一样,可以高选择性的被甲状腺组织或甲状腺癌细胞摄取,并通过放射性衰变释放β射线,引起靶细胞水肿、变性、坏死,从而将残余甲状腺及癌灶消灭,达到降低肿瘤复发及转移的目的。

131I治疗的方法是通过口服131I溶液,使得131I通过消化系统吸收进入血液循环,进而靶向定位并吸收进入残余甲状腺细胞及残余甲状腺肿瘤细胞中,达到治疗目的。

DTC术后,经131I治疗后可取得很好疗效。据报道,131I治疗后DTC患者10年总体生存率为92.38%。其中,颈淋巴结转移组10年生存率为98.09%,肺转移组87.50%,骨转移组80.41%,可明显提高患者无复发生存率、无进展生存率和无疾病生存率。

率先引进核医学病房服务机器人

科室在开展常规核素治疗项目的同时,在健康宣教、患者管理、辐射防护监测与管理等方面独具特色。

科室在全国创新性地率先引进核医学科病房服务机器人。该机器人能够代替医护人员,执行病人生命体征测量、辐射防护宣教、辐射残留及环境放射检测、送药、巡检、查房等病房服务,并提供远程视频问诊、实时回答病患疑问等增值服务。在保护医务人员安全的同时,最大程度提高患者治疗准确度。

此外,病房内完善的视频集成监控与对讲系统方便了医护人员实时巡诊,及时发现并处置不适患者,减少、避免意外伤害。辐射剂量实时监测系统不仅能够随时监测患者体内辐射残留剂量,且最大程度减少医护人员及家属的辐射暴露。每个病房均配置多媒体电视,患者住院隔离期间可通过多媒体电视了解疾病信息、辐射防护知识,浏览影视剧、电影及音乐节目等。

为防止患者在服碘前后摄入含碘食物影响治疗效果,科室在营养餐厅的协助下,为131I治疗患者专门定制了低碘营养套餐,每日三餐均按时配送至病房,最大程度做到患者规范化诊治与管理。科室建成了微信公众号,为广大患者提供全方位健康与辐射防护宣教与指导。

全面、科学、规范化的核素治疗病房的启动,为广大患者及时诊治提供了便利,为辐射安全防护提供了有力保障。核医学科全体医务人员将竭尽全力,为患者健康保驾护航!

11月18日,青大附院心内科崂山病区于海初团队成功完成山东省首例经导管准分子激光冠脉内斑块消蚀术(ELCA)。随后又应用该技术成功救治一冠状动脉严重病变患者。

两名患者在辗转北京、上海多家医疗中心后,均被告知是需心外科开胸搭桥手术治疗的严重钙化、支架内严重狭窄的复杂冠心病,如果采用开胸冠状动脉搭桥手术,静脉桥血管10年后约40%将出现病变而失去功能,需二次开胸搭桥,但二次搭桥死亡率极高。

于海初团队精心研究后,决定采取微创方法,不开胸不用全麻的经导管准分子激光冠脉内斑块消蚀术,成功进行了冠脉介入治疗,挽救了病人生命。

手术过程中,于海初团队通过股动脉穿刺将介入导管送至患者冠脉口,在导丝通过狭窄病变后,将消融导管送至病变处。经过20次的激光反复消蚀后,再用球囊高压力反复扩张,达到了极好的治疗效果,无需再植入支架。术后当天,患者就可以自由活动和进食,无任何不适症状。

于海初术后指出,准分子激光消蚀术,其直接碎化斑块的功能被广泛应用于临床复杂病变的处理,包括支架内再狭窄、CTO、支架扩张不全、急性冠脉综合征血栓病变、桥血管病变、钙化病变等。准分子激光消蚀术对血管壁进行平整预处理及对血管闭塞段减容,将为使用药物球囊治疗支架内再狭窄实现长期疗效提供有力帮助。

医院成功完成山东省首例准分子激光冠脉内斑块消蚀术,是于海初团队积极开拓进取、不断努力求索的成果。

近年来,该团队一直密切关注心血管介入治疗的最新技术进展,此次,青大附院心血管内科经导管完成准分子激光冠脉内斑块消蚀术为山东省第一、第二例,标志着山东省心血管介入治疗跨上新台阶。

相关链接:准分子激光冠脉斑块消蚀术(ELCA)

ELCA是准分子激光冠脉内斑块消蚀术(Excimer Laser Coronary Atherectomy)的简称。激光治疗冠脉内病变最早可以追溯到20世纪80年代,但因早期并发症多、安全性低,早期的激光技术逐渐被淘汰。

近些年,新一代ELCA技术问世,具有更短波长的紫外线光源,更细的导管设计以及脉冲式发射的冷光源,有效性、安全性明显提高,并在欧美国家及日本的临床应用中得到进一步验证。ELCA在PCI中处理血栓、无法穿通或无法扩张的病变、慢性闭塞以及支架扩张不足中可发挥独特作用。

准分子激光是一类脉冲气体激光,混合惰性气体与卤素元素作为活性介质以产生短波长、高能量的紫外线(UV)脉冲光源。激光穿透深度与波长直接相关,采用UV激光(更短的波长)拥有更浅的穿透深度、释放更小的热量以及更少的不必要组织损伤。

为深入贯彻习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会上的重要讲话精神和中央扶贫协作会议精神,根据国家、省东西部对口帮扶工作的统一部署以及《青岛市深化与贵州省安顺市扶贫协作责任分工方案》要求,我院在市卫计委统一组织下,于今年5月3日正式对口帮扶贵州省安顺市西秀区人民医院,选派关节外科田少奇、放射科李志明、急诊内科张振晓和重症医学科陈月华4位医师赴安顺市西秀区人民医院开展5个月的医疗卫生驻点帮扶工作。

创新机制,由单一医疗卫生对口帮扶工作进一步深化为全面合作

经两地卫生计生委、区政府及青岛市赴安顺市第四批挂职干部团队的多方协调,5月3日,安顺市西秀区人民医院与青岛大学医疗集团签订协议,安顺市西秀区人民医院正式加盟青岛大学医疗集团,这也是青岛、安顺两地间首个集团化发展的共建医院。安顺市及西秀区相关领导与青岛大学医疗集团总院长王新生参加了相关活动。

整体推进,学科联建和技术培训工作有序开展

田少奇、李志明、张振晓和陈月华4位医师到达西秀区人民医院后,迅速深入临床一线了解科室、患者、设施设备及相关工作制度情况,在短时间内熟悉环境,克服语言障碍,积极投入临床工作。帮扶期间,4位医师共开展院级培训15场、科内培训50场、带教查房190次,培训卫生专业技术人员1000人次;诊治门诊患者1349人次、收入院300余人次、开展各类手术160余例;义诊1200余人次;救治危重症患者会诊416例;开展了微创膝关节单髁置换技术等填补安顺市或西秀区技术空白的医疗项目10例。

同时,结合医院学科、专科发展需求,协助医院成立安顺市首个关节外科特色专科,组建了规范化重症监护室,对急诊室功能区划进行科学调整,协助引进和运用64排螺旋CT以及西门子1.5T磁共振,西秀医院相关学科建设与规划日臻完善,人才梯队培养趋于成熟。

精准对接,各帮扶科室业务工作有声有色

李志明博士在放射科帮扶期间,针对临床对于冠状动脉CTA及CT增强扫描的迫切需求,入科后首先对放射科内工作人员进行相关解剖基础培训,使大家了解冠状动脉起源、走行及常见变异。并邀请西门子临床应用工程师给大家现场讲解冠状动脉CTA、主动脉CTA及其他部位的增强扫描技术。通过每日一次的晨读片讨论,进行典型病例及疑难病例学习,鼓励年轻医生发言,培养其正确的影像诊断思路。建立定期学习制度,让每位医师通过PPT准备、讲座及问答,熟练掌握了各种常见病影像学表现。通过开展MRI临床应用及注意事项等讲座,对全院医师进行了磁共振基础知识、检查适应症与禁忌症及临床应用注意事项的培训。

张振晓医师来到急诊内科后,首先对急诊进行重新布局,进行红、黄、绿区的再次划分,根据不同病人、不同疾病的严重程度进行科学分流就诊,保证急危重症患者在最短时间内得到最有效救治,并完善了急诊急救体系及流程,合理利用急救资源。同时,对急诊常见危重病种,如急性心肌梗死、急性肺栓塞、主动脉夹层等,根据国内外相关诊疗规范,制定了规范的急救流程图,并在急诊相关科室组织培训学习与现场模拟操作,做到了诊疗规范化、流程化,科学化。组织开展了针对全体医护人员的心肺复苏、气管插管、电除颤等相关急救技能培训,建立了院内急救体系并进行模拟演练,提高了西秀医院的急救水平。此外,还开展了首例急性心肌梗死的溶栓治疗,填补了院内技术空白。

陈月华医师到岗后针对医院重症监护室(ICU)尚未成立的短板,积极筹备,组建了ICU病房,病房于6月8日正式开业。至今已成功抢救了包括消化道大出血、心肌梗死后心源性休克、脑出血、重症肺炎等危重患者20余人,填补了西秀区人民医院的科室空白,为全院各临床科室的业务发展提供了有力保障。此外,还开展了经皮扩张气管切开术,使西秀区人民医院微创技术进一步提升。承担了全院危重、疑难患者的会诊工作,完成了几十例脓毒血症、甲亢危象、脑外伤等重症患者的救治,并协同其他科室及时完成了小学生马蜂蜇伤等突发事件的处置。

我院首批援黔医疗专家团队在两地卫生计生主管部门的统一部署和双方医院的具体安排下,圆满完成了第一批对口帮扶工作,赢得了西秀医院领导、同事与患者的一致好评,被安顺市卫生计生委聘为“安顺市医疗卫生特邀专家”,被西秀区卫计局评为“ 援黔先进个人”,用实际行动为医院,为医疗集团,为青岛卫生人赢得了荣誉!

机器人外科被誉为外科学皇冠上的明珠,代表国际临床机器人最高学术水准的第九届国际临床机器人大会(Worldwide Congress of Clinical Robotic Surgery Association,CRSA)于9月21日至24日在美国芝加哥市UIC会议中心举行,来自世界不同国家600余名顶尖专家学者大伽云集本次会议,分享了上消化道、结直肠、肝胆胰、心胸、妇科、泌尿、内分泌、疝与腹壁、抗代谢手术、基础研究、数字医学、荧光显像技术、计算机辅助模拟手术等领域最新成果。会议包括远程视频演讲、手术演示、周宁新教授纪念会演讲、专题讲座、壁报等,就机器人基础研究及临床应用的最顶尖技术及最新进展进行了充分的交流、探讨。

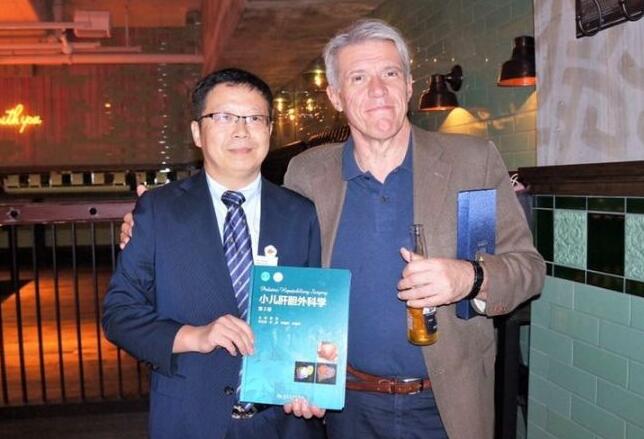

青岛大学医学部副主任、第一临床学院院长、附属医院院长董蒨教授,胃肠外科主任周岩冰教授,胸外科主任矫文捷教授出席本次会议,并就“数字医学”“机器人精准胃癌手术”“中央型肺癌机器人袖状肺切除”等领域所取得最新研究成果做精彩学术演讲,赢得了国际学术界的高度赞誉。

本次会议的主题是“临床机器人应用更加精准”,提出了“创新引领发展的理念”,强调临床机器人外科和医学影像技术结合,数字影像技术指导下的精准外科、杂交手术等。会议最大亮点之一,应国际临床机器人主席Mark Dylewski教授的邀请,董蒨教授作了题为“海信计算机辅助手术系统(CAS)在儿童巨大肝肿瘤精准肝切除应用”,“Dong氏肝段分类系统及人类数字肝脏库(HDLD)建立及应用”两个专题演讲,代表我国详细介绍了数字医学基础与临床应用所取得最新成果,展示了所建立的世界最大的数字肝脏库及以董蒨院长命名的基于数字医学大数据研究最新成果Dong氏肝脏分段系统,学术水平之高,数据量之大,引起了巨大轰动,也成为此次会议大家讨论的热点话题之一,得到国际学术界的高度评价及认可,国际临床机器人创始主席美国芝加哥伊利诺伊州立大学、国际著名肝胆外科学家Giulionatti教授点评指出,董蒨教授团队所取得成就,填补该领域空白,为精准外科学的开展奠定了坚实基础。值得一提的是,董蒨教授主编国际首部《小儿肝胆外科学(第二版)》,内容更加详实,大量数字医学影像资料,多媒体可视影像,得到与会专家的高度认可和好评。

中国临床机器人外科经历了十年发展,取得了巨大成就,此次大会专门设立了纪念世界著名临床机器人肝胆外科学专家、中国临床机器人领域的开拓者周宁新教授纪念报告会(Ningxin Zhou Memorial lecture,Grow of robotic Surgery in China),应大会主席邀请,此次会议中方代表团团长周岩冰教授在主会场向与会专家学者追思了周宁新教授为世界临床机器人事业所做出的卓越贡献,详细介绍了我国临床机器人十年发展历程和取得的成果,报告指出,我国在该领域取得巨大进展,临床机器人手术得到广泛推广,手术量呈井喷式增长,单机手术量及创新手术种类屡破世界纪录,其中我院心脏外科、胸外科及胃肠外科团队所取得的佳绩也是其中亮点之一。

周岩冰教授将我国临床机器人发展历程分为起步、广泛应用及精准机器人外科三个阶段,尤其是以我院董蒨教授团队为代表的、联合国际著名企业海信集团近年来所取得数字医学大数据成果对疑难肝胆、胃肠、心血管、泌尿、胸外科手术术前评价、手术规划及手术模拟等方面起到引领作用,走在世界前列,30分钟的演讲非常系统详细地向世界介绍了我国临床机器人事业的蓬勃发展和取得巨大成就,赢得了到会专家一片赞誉的掌声。纪念报告会由Giulionatti教授主持,他充分肯定了我国临床机器人事业发展所取得的巨大成就,并对未来该领域发展寄予厚望。另外周岩冰教授作了题为“术前胃周血管评估指导下的机器人胃癌精准淋巴结清扫(The accurate lymph node dissection for gastric cancer navigated by thepreoperative imaging reconstruction of celiac artery and superior mesenteric artery)”演讲,这是利用我院数字医学平台对胃癌患者手术前进行评价和手术规划,首次提出了胃周血管高风险分型和非高风险分型标准,实用性强,可避免了淋巴结清扫过程中误伤血管风险,提高了精准淋巴结清扫的程度。日本国际著名胃癌外科学家Uyama教授点评指出,我院胃癌机器人手术团队首次在国际上利用数字医学平台对患者血管状态进行评估,提高了手术的质量和患者的安全性,可以作为胃癌手术前评价、手术规划及术前模拟手术重要方法进行推广应用。

矫文捷教授做了“机器人袖状肺切除治疗中央型肺癌(Robotic assisted loberectomy for central lung cancer)”专题演讲,这是目前国际最大例数中央型肺癌单侧及双侧袖状肺切除的综合报道,矫文捷教授团队利用机器人完成了许多高难复杂手术,且手术更加精准,其精美的手术技巧得到与会专家的普遍赞誉和好评。

当前世界科技发展欣欣向荣,临床机器人所独有的微创、精准、高效的特征,在支撑高品质外科手术、提升患者安全质量等方面发挥着重要作用,必将开启精准外科手术的新时代。短短的三天会议,我院专家学者利用这次难得的机会和来自世界不同地区的专家进行了全方位的交流、研讨,充分展示了我院近年来医疗、教学、科研等领域所取得的巨大进展,彰显了我院深厚的学术氛围及国际化学术水准,必将对推动我院学科建设、国际化进程起到积极影响。

海信进入数字医疗产业,原本有些无心插柳。海信集团董事长周厚健与青岛大学附属医院院长董蒨的一次偶然会面,让这个老牌的家电企业发现,自己在图像显示和数据处理方面的技术优势,居然在医疗领域可以有所作为。就是这样一个贸然的闯入者,凭借敏锐的产业判断,以及强悍的技术迭代能力,上演了令人瞠目的跨越——迅速从一个产业的后来者,成长为一个领导者,成为一个千亿级新兴产业的强力竞争者。

改写经典医学教科书:肝脏结构“董式肝脏分段体系”发布

其实,连董蒨也没有想到,他与海信的合作,会带来这么多的惊喜。就在不久前于罗马举行的世界儿科论坛上,正是借助海信CAS(Computer Assisted Surgery缩写,计算机辅助手术系统),董蒨发布了“董式肝脏分段体系”,引起了世界顶级儿科专家关注。

董蒨介绍,目前医学教材中通行的肝脏结构分区,是上世纪五十年代法国教授Couinaud解剖了100多例尸体后提出的“八段法”,至今仍被奉为肝脏外科“圣经”。Couinaud穷极一生也只能接触到100例肝脏,而海信CAS计算机辅助手术系统,则让他接触到的案例短时间内扩大至1260个。

通过大数据分析,董蒨将人类肝脏分为4种类型。经典的“肝八段”在人群中占比仅42.62%。“董式肝脏分段体系中”,除了八段型,还有九段型及C型和D型。段型是根据门静脉分枝供血区分,九段型在人群中占36.83%左右,另外两种占比不高,却有极其重要的精准外科意义。

所谓CAS计算机辅助手术系统,正是董蒨与海信合作的项目。

作为一个专注于小儿肝脏手术的医生,董蒨最初的想法很简单。人体肝脏内血管遍布、错综交织,肝胆外科手术也是难度最高的外科手术之一。而儿童肝脏相较成人更小,巨大肝肿瘤手术难度更大。手术中一旦割破血管,就意味着这部分肝功能受到破坏。

而长久以来,CT只能为手术医生提供二维图像,医生只能凭经验自己在脑中构建肝脏、血管及肿瘤的立体图像。

随着技术进步,借助计算机等智能系统,则可以建立起精准、清晰的三维立体图像。他想在中国第一个将小儿肝脏数字化、立体呈现,指导医生规划术前手术路径、术中导航,实现精准医疗。

与周厚健的偶遇让一切成为可能。作为老牌家电企业,海信既拥有显示技术又拥有大数据处理技术,当医院与企业产生了强烈的合作意愿后,临床医学与显示技术、数据处理的碰撞就发生了。

▲董蒨向周厚健介绍3D打印肝脏

在CAS的前期开发阶段,海信工程师们白天做研发,晚上和外科医生们做动物实验,将12头试验用猪分别行CT薄层扫描,将扫描获得的DICOM数据输入研发中的海信计算机辅助手术系统(Hisense CAS),工程师设定相关参数并优化算法,通过海信自主研发的医学图像预处理和分割技术,只需在一幅图像上设定相应参数和少量人工辅助,系统可以自动精确地在一系列CT图像上分割出肝脏、血管、肿瘤、胆囊等肝脏各组织。

在国家权威评定部门的《科学技术成果评价报告》中,海信计算机辅助手术系统被证明具有国际领先水平。

医生与工程师的碰撞成功了。目前,作为中国医疗高科技设备最尖端代表,海信计算机辅助手术系统(CAS)被全国40多家三级医院引进应用,已成功挽救1700多例疑难肝胆胰的手术患者。随着这一技术的深度应用,1260例健康人类数字肝脏的三维重建影像,更让董蒨有条件去刷新人类对肝脏的认知。

就在8月初,海信CAS再次迭代,推出的最新版本,让交互性能提效约50%。

打造智能数字化手术室:把中国数字医疗拉升至国际一线

CAS的成功就像是打开了一扇门,海信迅速进入了更前沿、更挑战核心技术突破能力和技术集成能力的智能数字化手术室领域。

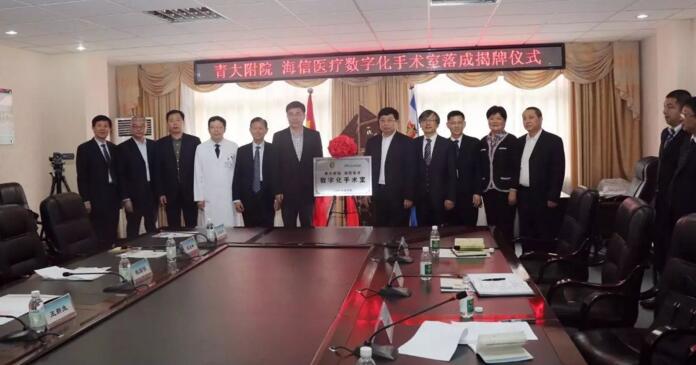

▲青大附院、海信医疗数字化手术室揭牌

传统认知中,手术室是医生为病人完成手术的地方,当“手术中”的灯亮起,那里就是一个封闭的世界,医护人员的繁忙、手术的风险不为外界知晓,宝贵的经验和数据也往往随着手术的结束被束之高阁。而海信要打造的智能数字化手术室就是要改变手术室信息孤岛的状况。

“海信精准数字化手术室系统”包括五大核心设备:智能中控、一体化工作站、移动示教系统、手术室显示器、内窥镜显示器。每个设备都有明显的、专为医护人员易用而设计的差异化功能点。由于是与院方深度协作、充分交互,海信的数字化手术室被医护人员称赞为“最实用、最好用”的方案。

青岛大学附属医院手术室总护士长赵琳就感触颇深:“手术室是争分夺秒的地方,一位患者可能有几十张检验单和CT报告,有了数字化手术室我们可以随时调取患者任何资料,医生在手术过程中可以通过体感操控三维影像,而手术产生的数据、影像资料可以给年轻医生做演示教学,这些宝贵资料可以加快年轻医生的成长。”

▲周厚健、赵林、外科教授张斌和海信医疗工程师在数字化手术室

与此同时,海信还在力推“全院级”数字化手术系统。所谓“全院级”就是覆盖整个医院的手术室交互平台。医院内各科室的手术室之间可以实现信息互通。医院内不同的用户可以通过平台实现一站式访问。这意味着,医院内的所有数字化手术室不再是一间一间地建设,而是统一化部署,并且根据实际需要进行高、中、低档搭配。

上周末,一条40公分的"巨型蟒蛇"被我院数十位专家合力从一高危产妇的体内揪出,不仅挽救了患者的性命,也保住了一个四口之家的幸福。

长约40公分的蟒蛇状瘤子,其“头部”充满右心房

深藏"巨蟒"!原是罕见血管源性平滑肌瘤

王女士(化名)今年42岁,上周在老家某医院顺利产下二胎。

又喜得千金,本是全家的喜事。可就在产后一天,上厕所时,王女士突然晕倒在地,心脏骤停!医护人员赶紧给她做心脏复苏、气管插管,心脏虽恢复跳动,但仍不见患者苏醒,于是紧急派救护车一路转至我院。

患者送达后,刚外地开会赶回的心外科杨苏民主任、心外科监护室王士忠主任等人,顾不上休息,就在患者床边给予心脏超声、腹部超声和双下肢血管超声检查。并由专人陪同前去进行胸腹部CT和深静脉造影检查。

检查影像显示,一条形似蟒蛇、长约40公分的大瘤子,从王女士子宫发端,一直沿着左侧卵巢静脉、左肾静脉、下腔静脉肆无忌惮地向上蜿蜒,直至几乎充满整个右心房,已经死死堵住了三尖瓣,使血液无法回流!而患者左室收缩率也极低,仅为38%!

检查结果,和专家们的预先判断基本一致——血管源性平滑肌瘤病!

这种瘤子是皮下或真皮深部的良性肿瘤,位于血管周围或穿插分布于血管之间,多发于成年女性,常伴有疼痛。尽管之前已顺利为此类患者实施了手术,但王女士病情的复杂、危重程度,都远远超过之前的患者。

集结号吹响!10学科专家强强联手

“此类患者死亡率高,需多学科联合救治,并且时间紧迫,特发此群,请各位主任支持!!!”

面对如此凶险的病情,经验颇丰的杨苏民立即燃起了斗志。这不是一个学科的战斗——人命关天,为保万无一失,他们,需要更多的专业支持。在联系总值班紧急安排多学科会诊后,杨苏民又立即在医院科主任微信群中发出了以上消息。

王新生理事长首先回应:“大家积极支持杨主任!”这短短33字的微信,如同一声集结号,开启了一场责任的接力:

——杨主任,收到!

——明天准时到!

——明达芬奇手术下台后,我马上过去!

——需要耳鼻喉科的,我们随时待命!

整整一晚,一个话题,群里的讨论未曾间断,直至凌晨......

周日一早,专家们就开始了会诊

周日早7:00,很多人尚在美梦中徜徉。此时的会诊中心内,紧急会诊已经开始。

心血管外科、妇科、肝胆胰外科、泌尿外科、血管外科、心血管内科、心脏超声科、放射科、麻醉科、手术室,10个学科的专家,围坐一起,从专业角度出发,充分讨论、分析患者病情,治疗方案逐步清晰起来——

心外科负责总体沟通,多学科联手实施微创手术,体外循环辅助,术后转住心外科监护室。

青医精神!医护齐心斩除病魔

周日下午2:30,手术开始。

与以往不同,这场手术的专家阵容格外强大:心外科杨苏民主任医师、肝胆胰外科邱法波主任医师、妇科王言奎主任医师、泌尿外科牛海涛主任医师......相关科室专家全都集中精神,赵林护士长等手术室成员严阵以待。大家心中怀着同一个信念:为了两个孩子的妈妈,拿出最好水平!

手术比预想的要顺利:妇科专家干净切除患者子宫和左侧卵巢;肝胆外科专家游离下腔静脉,找到瘤子;在体外循环保驾下,心外科专家将瘤子完整抽出!

相关学科专家合力手术

在瘤子取出的一瞬间,手术室里爆发出了少有的热烈掌声。几位专家默契的眼神中,传递着喜悦和欣慰:预计8小时完成的手术,仅用时3个多小时就顺利完成,患者的创伤也因微创而大大减半。

本周一,在记者前去探望时,王女士已经拔管,可以正常交流了。主刀医生杨苏民主任站立一边,仍难掩激动,给记者展示了他和邱法波教授术后所写的一副对联:

上联:蟒蛇无情,钻血管占心脏要夺母命

下联:医护齐心,斩病魔除游龙转危为安

五大院区

联系方式

欢迎关注

青岛大学附属医院

官方微信平台